日本速記五十年史 | 国語速記史大要 | 日本速記百年史 | 中根式創案当時の思い出 | 基本線について | 日本速記方式発達史 |

中根式の紹介

中根式以外の文献・資料において、中根式はどのように評価をされているのだろうか。以下、主要文献を紹介してみたい。

日本速記五十年史

第2編 第2章 田鎖式以外の新速記術の発達

第5節 中根式速記法

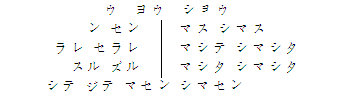

大正5年2月に発表せられたる「中根式速記法講解」なるものがある、その50音のみについてみると、

(※基本文字は省略)

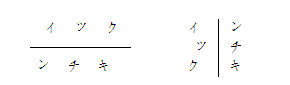

上記のとおりであって、田鎖式の複画に対して、本式は武田式とともに純単画派に属するものである。この純単画が本式の特徴であると同時に、これを基礎として成り立つ略字法則に15の特徴を有しているのであるが、その最も特長とするところのものはいわゆるインツクキ法なる字音省略法にある。字音の尾音中のインツクキを摘出して省略法に応用せることは従来とても断片的に行われておったものではあるが、かくのごとくこれを1つの法則として略字法則を研究する者はなかった。これが本式の基本文字が単画であると同時に最も得意とするところの特長であり、かつ研究上これが他式に及ぼした影響は相当に大きなものであった。

本式は大正3年5月10日大阪朝日(※大阪毎日の間違い)新聞によって初めて世に紹介せられた。それは、

新案速記術=大学生の発明

「京都帝国大学理工科大学の土木科1年生、長崎県長崎市本大工町中根正親(25)は三高在学中より苦学生にて、今は聖護院町上畑酒商細川初太郎の2階にビールの空き箱を本棚兼テーブルに、サイダーの空き箱に腰をかけて住まいおれり、同人は目下日本に行わるる各様式の速記術を研究し、なお改良の余地ありと認め、西洋速記術の祖ピットマンの式を日本風に応用することを案出し、実地に応用して好結果を得たれば、山本京大学生監、聖護院予備学校主辻本光楠氏の賛助を得、9月ごろより予備学校内に速記学校を設立すべく目下準備中なり」云々。

とあって、これによって本式創案者の為人の一端をうかがうことができる。

次に本式の教育方面についてみるは、氏は発表後間もなく京都速記学校を創立し、また盛んに中根式速記法講習会を開いて速記者の養成と同時にこれが普及宣伝に努めたものであったが、その後一切を挙げて舎弟中根正世にゆだね、速記とは全く絶縁して今は京都両洋中学校長として専ら育英に当たっている。

中根正世 氏は昭和2年教科書「通俗中根式速記法」を著し、次いで昭和4年上京して、九段坂下に中根速記学校を起こし、子弟の教養に当たると同時に常に東奔西走よくこれが普及宣伝に努めている。殊に全国中等学校生徒に速記文字のいかなるものかを知らしめた点氏の右に出る者はあるまい。なお月刊雑誌「中根式速記」も出ている。

森 卓明 一方中根式速記法の発祥地たる京都においてはその門下数ある中において森卓明が大正13年京都速記研究所を開き、鋭意斯術の研究に従い、同時に中根式速記法の教授を始め速記者の養成に努めて、優秀なる門下を輩出しているが、なかんずく昭和4年貴族院速記者採用試験に登第、目下同院の速記技手として就職しつつある赤坂薫は森門下の逸足である。さきには森上富夫がガントレット式を代表して衆議院に異彩を放ったと同様、一方貴族院においては森上門下の塚越省司と並んで中根式を代表せる赤坂薫が一異彩を放っている。

なお森卓明は大正14年1月より月刊雑誌「速記研究」を続刊して今日に及んでいるし、著述としては「和語縮字法」「超中根式速記法」等あり、ともに斯界に貢献すること多大である。

国語速記史大要

第6章 大正時代

第2節 単画派の新研究

大正3年5月10日、大阪毎日新聞は中根正親による新速記方式の創案を報じた。

同人は目今日本に行わるる各様式の速記術を研究しなお改良の余地ありと認め、西 洋速記術の祖ピットマン式を日本風に応用することを案出し、実地に応用して好結果 を得た。

これが後に「中根式速記法講解」としてプリントされた中根式である。

しかし中根式がピットマン式に基づくとしても、その翻案態度は直訳の域を脱していた。中根は「速記研究」に「中根式速記法の創案まで」なる論説を寄せたが、ピットマン式に関し次のように説明している。

ただ線についての観念、あるいは線の連綴についての注意、あるいは線と線との省 略の方式等が、多少参考になったにすぎない。

すなわち中根は、ピットマン式における画線と音韻との結合を一応否定し、英語のうちにおいてその音が占めると同じような関係を日本語の音について見出し、画線論的にこれを解決しようとした。例えば、ピットマン式においては頭にカギをつけることによりその画線のあらわす音に〔L〕または〔R〕の続く複音文字となる。中根は日本語においてこのような複音を長音または拗音に求め、カギ逆記のうち大カギの場合をそれぞれ次のような関係とした。

ア列文字→ヤ列文字 イ列文字→ユー列文字 ウ列文字→ウー列文字

エ列文字→ヨー列文字 オ列文字→オー列文字

ここに従来の方式とは全く別の拗音表示法を生むに至ったが、結果としてはよくピットマン的画線を生かすことになった。

拙式の綴字体が最もピットマン式に近似するを得たるはいささか余の誇りとすると ころである。

中根式は全体としてこのような方針の基礎研究に基づいたものである。

中根の基礎研究における第一の着眼は漢字音の構成であり、既に前記大毎の紹介記事中にも次のように指摘されている。

漢字を音によりて大別すれば、「湖」「他」のごとき1音のもの、及び「海」「突」の ごとき2音のものに大体区別することを得、しこうして2音のものの語尾は大体イン ツクキの5音より成れり。

ここから中根式の方式構成原理が生まれる。

それゆえ、余は第一に1音の漢字を最も簡単にし、次に漢字の2音のものを最簡に しなければならなぬと決心した。(「中根式速記法講解」)

中根は1音の漢字を簡単にあらわすために単画派をとったが、その意味では同じような1音であるという見方から、従来は点画となっていた〔ア〕〔イ〕〔ウ〕〔エ〕〔オ〕〔ワ〕にも線画を当てた。また2音の漢字にはそれに点画をつけた形にしようとし、ピットマン式の〔L〕〔R〕等の逆記にならってそれぞれ次の点画を頭につけ、その画線のあらわす音に各音が続く場合の二音文字とした。

イ−大円 ン−小円 ツ−小点または空間 ク−小カギ

キ−有尾大円または有点大円 チ−有尾小円または有点小円

単に漢字音の書き方という立場では、既に明治20年林甕臣(みかおみ)の「一新発明速記大日本字」に「漢語綴字法」としてあらわれている。

尾音符号とは漢語の語尾音はイウフンキクチツヰの9音に定まりたるを、その音の 標字に基づける種々の横線をもって符号とせるものをいう。

また単にインツクキ等に点画を当てることだけならば、既に同行縮字法の固定その他においても見られた書き方である。しかし漢字音の書き方という立場を意識し、しかもこれを単画派の理想とする同画倍音に結びつけたのは中根の着想である。

中根は音読漢字及び助詞の書き方が必要なことを指摘し、助詞に関しては線尾の点画をもってこれに当てようとした。この扱い方は「点画+線画+点画」の形をもって〔音読漢字+助詞〕となり、同画倍音をさらに進めることにもなった。しかし訓に関しては簡単に片づけなかった。

訓の場合には音数は大変多くなり、しかもそれが複雑千万で、訓の各音間に特殊の 連脈を見出すことができぬ。(「中根式速記法講解」)

そこで中根は、漢字が「ある場合は訓でまたある場合は音で用いられている」ことに着眼し、「訓読みは音読で書いて反訳の際は訓で読む」ことにしたのである。

例えば「甚」を「ハナハダ」と書かねばならぬときには、音読みで「ジン」と書き、 反訳の節これを「ハナハダ」と読むのである。(「中根式速記法講解」)

中根は普通の音読と区別するため特に上段に書くことにした。単に音訓転記という立場では既に明治19年、金山秀徴・志田為三郎共著「新編大日本傍聴筆記法与便」にあらわれている。

ここに幸福という記号ありと仮定せよ。すなわちこの記号下部に一小点を付すると きは幸いと読むべき記号となる。これそれの記号の称呼(読法)を異にすといえども、 意義のいかんに至りては少しも異なることなし。

しかしこれは漢字音の取り扱い方を解決した中根式において一層有効な書き方であり、前記「点画+線画+点画」の形は、さらに〔訓読漢字+助詞〕とすることもできたのである。

中根式はピットマン式の直訳を避けたが、両者の基礎文字には次のような一致点がある。 1.〔カ〕=〔K〕 〔チ〕=〔T〕 〔ナ〕=〔N〕 〔ニ〕=〔NG〕 〔マ〕=〔M〕

2.破裂音に直線を当て、他を曲線とする。

3.清音に淡線を当て、濁音を濃線とする。

その50音図の構成についてみると、ア列文字とイ列文字との関係は異なるが、ガントレット式及び熊崎式との間に次のような類似点が見出せる。

ア列文字の倍化=オ列文字 イ列文字の倍化=エ列文字

しかし単画という立場では武田式の系統を引くものである。武田式はついに後継者を持たなかったが、中根は京都速記学校を興して中根式を教え、森卓明その他の後継者を得た。また大正年4年弟の正世が後を継ぎ、特に速記文字の全国的普及に努力したため、単画派もようやく勢力を得たわけである。

第7章 昭和初期

第1節 単画派の発展

大正の末、大川小一郎は「大川式一字一画カナ改造応用速成速記法」を、また北村貫吾は「北村式民衆速記法」をあらわした。この2つはいずれも一音一字、一字一画かなを基礎にした速記方式であるが、単画派の中心としてはその後もやはり中根式であった。中根式については中根正世がインツクキ法その他の書き方を一部改訂してこれをまとめ、昭和2年「通俗中根式速記法」として出版した。この本はその後幾度も版を重ね、中根式の解説書として広く行われたものであり、中根式はここに一応の安定を見たのである。

そこで中根は昭和3年10月大阪中央放送局より速記法講座として講習放送を行うとともに、パンフレット「速記の知識」その他を持って全国講習行脚に出発した。一方では4年3月機関誌「中根式速記」を創刊、5年5月東京神田九段下に中根速記学校を設立する等、次第にその基礎を固めた。

今まで1分間の筆記力70〜80字ぐらいだったものが、速記文字の若干を応用するこ とによって100字となり、120字となっていったとしたならば、それだけ朗読筆記では しゃくしゃくたる余裕を感じ、要領筆記では一層多くの事柄を筆記し得るに至る。

(「通俗中根式速記法」)

この方法は筆記難に苦しむ学生の興味を引き、各地の中等学校に校友会速記部が設けられた。これらの学生は、昭和6年12月を第1回に、毎年全国男子中等学校中根式競技大会においてその技を競うに至った。一方では昭和7年衆議院速記者採用試験に合格者を出してその実力の裏づけもでき、ここに中根式は、速記文字の全国的普及という目的を一応達成したわけである。

中根正世が主として宣伝普及に従ったのに対し、中根式そのものの研究に努めたのが森卓明である。森は中根正親の講習を受けてやがて実務についたが、研究の必要を感じ、大正13年に京都に京都速記研究所を開いて速記の研究及び後進の養成に当たった。続いて14年「中根式速記術通信講座」を出すとともに、機関誌「速記研究」を創刊、後者は中根式に関するもののみならず、研究「比較速記法」翻訳「アーサーメンツ速記法の歴史」等にまで及んだ。これらのうち中根式に関する研究の第一は、昭和4年研究発表録第1号「中根式を基礎としたる和語縮字法」にまとめられたものである。

このかなり多数の言葉を吟味してみると……同一母音を有するものが非常に多いこ とがわかる。本縮字法の原理はまさにここに存するのである。すなわち同列縮字法と 名づける。

それは、次のような点画化された父音符号の逆記により、同母音を持つ二音文字を合理的につくろうとする書き方である。

カ行−小カギ サ行−大円 タ行−有尾小円 ナ行−小円

ハ行−逆大カギ マ行−逆小カギ ヤ行−大カギ

ラ行−短小化または長大化

それは他との混同を避けるため「上段に書くを原則」とし、さらに「言語を比較した上、他に存在しない場合または混同するおそれのない場合は、同列のみに限らず母音全体に応用する」ことにした。森はこれによって和語に関する限りとかく乱用されがちな中根式の音訓転記法にかえようとしたものである。

森の中根式に関する研究は、このほか逆記法による外国語縮字法、速記数字その他に及んだが、既に昭和3年その門弟を貴族院速記課に送り、大いに自信を得ていた。そこで、中根式と抵触しない形でその研究をまとめ、昭和6年「超中根式速記法」としてこれを発表した。

これらは全部逆記法の発展であって、反中根式でも外中根式でもない。これすなわ ち超中根式と称するゆえんである。

森はさらに昭和9年より「超中根式速記者養成講座」全4巻を出し、超中根式の通信教授用講義録とした。これには基礎文字の融合による一線化及び漢語縮字法を発展させた四音一線化の書き方が増補されるとともに、講義録という立場でも種々の考慮が払われている。すなわち「速記法の習得と速記者になるということとはみずから別である」点に着目し、単なる方式の解説書にとどまらず「被講者にとっては講義は文章であるばかりではなく講師の声として聴取できる」ように心がけた。そのため学習日程を区切り、例示例文を豊富にし、4巻1,200ページにわたって懇切丁寧に説明する等、その努力を惜しまなかったものである。

日本速記百年史

第3期 速記教育の向上

新研究の諸方式

中根式の発表

一方では新しい方式も発表されたが、その最初が中根正親の創案に成る中根式であった。中根は当時京都大学土木科の学生として勉学に励んでいたが、速記にも関心を持ち、熊崎式を独習するようになった。しかし、その構成に満足できないだけでなく、既発表の他の速記方式にも不満を感じ、やがて英語速記方式ピットマン式から再検討を始めた。こうして独特の観点から組み立てたのが、大正年3年5月に大阪毎日の報じた新しい単画派方式、中根式であった。

中根式も、その構成は熊崎式の場合と同じく、ア列記号の倍化がオ列記号、イ列記号の倍化がエ列記号となっていた。この場合のイ列記号は、熊崎式と異なり、単画化されていたから、方式論的には単画派方式武田式に近かった。また、中根はピットマン式を分析して線と音との関係を検討し、どの線をどの音に充てるかについてローマ字綴り的な行き方をとらなかった。すなわち、ある線のあらわす音が英語全体の中で占める役割と同じような関係を日本語の中に見出し、その線をその音に充てるようにした。例えばピットマン式においては、子音記号の頭にカギをつけることによりその子音に「L」または「R」の続く複音記号となっていた。中根はこのようなカギの利用法を長音または拗音に求め、このうちの大カギを「ウ」に当てた。これにより、各記号の頭に大カギのついた形が「ウ列記号→ウー列記号」「オ列記号→オー列記号」のほか、「イ列記号→ユー列記号」「エ列記号→ヨー列記号」のようにまとめられた。

次に、音読漢字の場合であるが、2音節から成るものの2音節目が、「ウ」のほかは「イ・ン・ツ・チ・ク・キ」のいずれかであることを見出し、これらに特に小さな記号を併用した。これが中根式の「インツクキ法」で、ガントレット式の「チクシ法」のように、1音節目の線の頭に小さな記号をつけてあらわした。これによって、従来の1音節分の線量に2音節を盛り込むことができ、同画倍音の方向にそれだけ進むことにもなった。また中根式では、従来の母音記号に当たる線尾の記号が助詞に充てられたため、音読漢字に助詞のついた形が、頭と尾とに小さな記号のついた線であらわされることになった。そうして、訓読漢字の場合も、よく用いる語は「私・シ」「承る・ショー」「甚だ・ジン」というように音読して書きあらわした。この場合は、本来の音読と区別するため特に上の方(上段)に書くことにしたが、これにより、中根式では訓読漢字に助詞のついた形もまた法則的に処理できるようになった。

その他、中根式では覚えやすさに重点を置いて法則性を重んじ、いわゆる略字も特定的要素をできるだけ少なくするため、特殊略法(中間小カギ)や最大線の使用によって法則化した。そうして、この覚えやすいという長所を生かして速記を日常生活に取り入れることを考え、その理想実現のため、早くから各地に支部を設け、積極的な普及活動を開始した。それを推進したのが創案者正親の弟正世(後の正雄)であるが、この行き方は、速記方式の開放という点で、速記教育の立場からも大きな意味を持つことになった。

第4期 内部整備の努力

速記方式の普及

単画派の発展

昭和に入ると、一方ではいろいろの速記方式が、普及を目指して積極的に進むようになった。その中には、中根式、熊崎式など以前からの著名方式もあったが、他にそれらの改良案や新研究の諸方式もあり、これまでのどの時代よりもその活動が活発になってきた。

まず、単画派方式についてみると、中根式は創案者の弟中根正世(後の正雄)がその普及を担当し、各地に支部を設けていた。そうして、昭和2年に「通俗中根式速記法」を刊行したが、この書はその後幾たびも版を重ね、広く中根式の解説書として行われた。また、中根は昭和3年10月、大阪中央放送局から速記法講座として中根式の講習放送を行い、引き続き解説書「速記の知識」「速記読本」「速記講座」などを携え、全国講習行脚に出発した。このときに普及の対象としたのが主として中等学校の生徒であるが、この方法は筆記難に苦しむ生徒の興味を引き、大きな成功をおさめた。こうして、各地の中等学校にサークル活動の速記部ができ、これらの生徒は、昭和6年を第1回に、全国男子中等学校中根式速記競技大会において、毎年その技を競うに至った。また、昭和4年には機関誌「中根式速記」を創刊し、翌5年5月には東京府の認可を得て九段下に速記学校を開設したが、これが現在の中根速記学校である。こうして、中根式は、普及に努めるとともに優秀実務者の養成にも力を入れ、もって今日への基礎を築いたわけである。

一方、京都では、中根正親門下の森卓明が京都速記研究所を開き、機関誌「速記研究」を刊行していた。森の研究は、日本語の各速記方式に関する「比較速記法」や、翻訳「アーサー・メンツ・速記法の歴史」等にまで及んだ。そのうち中根式に関する研究の第1が「インツクキ法」を基礎に組み立てた「和語縮字法」で、それは日本語の中に「かた kata」「しきり sikiri」「すぐ sugu」「こころ kokoro」など、同じ母音を持つ音節の連続が多いことを利用する書き方であった。その他、森には外国語縮字法、速記数字、融合による一線化などの研究もあった。これらをまとめたのが、昭和6年の「超中根式速記法」とその後の「超中根式速記者養成講座」であった。

出典:

※浅川隼編「日本速記五十年史」日本速記協会(昭和9年10月28日発行)

(第2編 第2章 田鎖式以外の新速記術の発達:執筆者・安田勝蔵)

※武部良明著「国語速記史大要」日本速記協会(昭和27年2月5日発行)

※武部良明著「日本速記百年史」社団法人日本速記協会(昭和58年10月28日発行)

中根式創案当時の思い出

中根正親

京都速記士会編:速記・研究と回顧(昭和27年9月20日発行)より

(中根式速記:昭和4年3月・4月号より再録)

速記研究の動機

明治44年のころ、当時私は第三高等学校二部2年に在学中であったが、ある朝、ふと京都日出新聞(現京都新聞の前身)を見ると、五行広告に「職あり人を求む」というのがあった。当時貧窮そのきわみに達し、3食すら完全に得られない状態にあった自分にとって、電光のごとくその五行の文字が頭に入った。一種のすがりつきたいような踊躍を感じ、よく見ると、それは「学生の内職にふさわしいある事務の助手」というのである。私はその朝学校へも行かないで、先頭第一の巧妙者となるべく、早速白川の叡山登山口まで約1里に近い道を駆けつけた。当の広告の主人公は、当時京大嘱託速記者松川梅賢氏で、同氏がかねて練習中の英文速記のリーダーとして人を求めたわけであった。そこで1時間わずかに6銭、1日4時間のリーダー生活をもって、やっと1日2食のみにありつき得て、しかもなお歓喜の声を上げた当時の自分を今想起して、まるで夢のようである。

松川氏は、日本語速記において優秀であったのみならず、英文速記にかけても甚だ堪能であった。その後約1年間にわたって、ほとんど毎日3時間以上ずつ速記者生活に接する機会を得たわけであるが、その間に速記なるもののおもしろみなどが一種の好奇心となって自分の頭にひらめくようになった。そして速記の高等なる性質、価値の方面より、実際的収益方面において特に有利なることが自分の頭の中に忽然と起こってきた。

そこで技術をもって楽に学費を得るという観念から、自己の窮境を救うために、みずから速記の技術方面の練習をやり始めた。

ところが、最初、当時日本で最新なりと言われていた熊崎氏の著書によって熊崎式を練習し、自分の友人などを読み手として随分過激な努力もしてみたが、なかなか1年や2年で行きそうもない。のみならず、ある速記理論のごときはほとんど空理に終わり、実現不可能のごときものすら発見した。そこで、まずそれら実際的の障害となるべきルールなどを取捨しながら、あくまでも速記実力の達成に努力してみたが、どうしても速度は出なかった。ついには方式全体に対する不信任を感じ出したため、いろいろ日本における速記諸式をあさり始めたが、練習の効果は依然として変わらない。そこで日本におけるあらゆる方式の不信任ということまでに至った。

そのころまで、速記の方式に関する私の知識というものは、比較的幼稚であったかのごとく思われたが、自分の技術的才分の乏しいということ以外に、確かに速記方式に対する研究の不十分ということにも気がつくと同時に、ある種の好奇心もあって、速記方式のいかなるものであるかを比較研究してみたいという気持ちが起こってきた。そこで在来の速記技術練習の不成功という無惨な努力の犠牲から、技術に対する超越的態度をとりながらも、まずピットマン式の英語速記法の内容を研究してみた。そしてピットマン式が科学的にできているという点において、到底日本の速記が速記学などと科学呼ばわりすることのできない程度のものであるということを知ったときに、むしろ我々は日本人として一種の恥ずかしさすら感ずるような気がした。かような点からして全然従来の速記方式より離脱し、根本を速記理論において、日本語の本質に最も適応する速記法則を編み出してみたいと思った。これが偽らない速記研究の動機である。

聞くならく、我が国速記界の先覚者田鎖綱紀氏が速記を研究した動機として、明治初年、氏が東京帝国大学工学部に在学中、外人教師某氏が妻女より受け取りたる手紙を見て非常に激怒したとき、その何ゆえなるかを見ようと田鎖氏がその手紙を師の留守中披見したところ、それは英字の手紙ではなくして、何かの符号で書かれていたので、非常な不審な気を起こしたが、同時にそれが速記文字であるということを聞き知って、一種の興味を覚え、ひいて日本語の速記を創案したいという気持ちを惹起したのだという。

おおよそいろいろな研究者の研究の動機は、あるふとした事柄に起因することが多いようであるが、私のごとく貧乏が速記研究の動機になったというのも、けだし他に比類の少ないことではないかと思う。

速記研究の跡

一体、速記方式の改良などということを考える場合、もし在来の速記方式がほとんど参考にならないとすると、これは全く暗中模索の感を深くする。例えば、それは羅針盤なくして大洋を航海するようなものである。もちろん、日本語速記の場合は、ピットマンの方式などが多少参考になったとはいえ、それは英語における速記方式であって、英語と全然言語の組織を異にし、音の連続状態に特殊の点を有する日本語にとっては、ほとんど直接の参考とはならない。ただ線についての観念、あるいは線の連綴についての注意、あるいは線と線との省略の法則などが多少参考となるにすぎないくらいである。

そこで研究の第一歩として、50音をいかに取り扱うべきか、そのおのおのに当てるべき線の適否いかんということが最初に頭に起こってくる。普通50音に特殊の線を配分しただけで、新しき式ができたというような気でいる人もあるかもしれないが、ただ単に50音を制定するということは比較的易々たることであると思う。しかし、もしこれを理論的に最も適当な線を採用しようとすれば、これはよほどの苦心を要することであって、この点には私も大いに苦心をし、最後の方式が決定するまでには、17回も基本線を取りかえたというありさまである。殊に直訳的には英語の子音を日本語に移した場合には、それらの線によって綴られた速記文字の形状は、外国の方式と全然異なった形状を呈してくる。それは言葉の性質、その他音の性質からして、当然起こるべき差異であると思う。すなわちその結果は、最も使いやすい線が最も少なく用いられ、最も使いがたい線が最も多く用いられるというような矛盾を生じ、そのために速記速度の減退というおそれを生じてくる。

創案中には、あらゆる綴字を簡単に使い得る法則を発見しようとしきりに努めてみたが、実はあらゆる場合に省略または縮字の法則を応用しようということは非常に困難である。すなわち1つの法則を辛うじて定めてみても、たちまちにしてそれが他の場合には当てはまらないという結果になって、そのためにほとんど法則攻めになってしまったような状態である。結局、法則をつくることは甚だ簡単であるかもしれないが、法則のうち最も価値ある法則を少なくつくるということは比較的困難である。速記法則としての価値は、法則の数が少なくして、その結果が偉大であるという点に存していると思う。

したがって、あらゆる場合に対して、その数に応ずるだけの多くの法則を、しかも細かくつくるということは実に学習上煩累を生ずるおそれが多く、ひいてはその速記方式が一般に行われず、いわば無価値に近いものに化してしまう。であるから、個々の場合について法則を幾らでもつくってゆこうということであるなら、比較的に安易に法則はできるかもしれないが、速記の実際的の立場を顧慮し、無効の結果を慎むという場合には、こういう方法にはどうしても満足することができなくなってくる。

そこで、まず法則を先にして立案の形式を後にするという方法では、到底方式の完全を望みがたいということを知ったので、それまでほとんど2年間、いわゆる法則の発見に努力してきた行き方を全然放棄して新しい速記方式の理論的創案の骨組みともいうべき点をまず定めることに意を注いだ。これは全く速記の科学的研究の順序が確実にわかってきたからである。こうしているうちに、私のいわゆる速記研究方式なるものが頭にまとまってきた。そこで、その方式を根底として、それに適応する方法をいろいろつくってみたが、ここに至って、その法則の価値そのものについて非常に確信の度合いが強くなってきた。すなわちその法則自体を生かすことに必要の少ない法則のごときは、たとえ幾つできたにしても、それはほとんど顧みる必要がないという段階にまで立ち至った。

こうして全般的速記方式の決定後は、ほとんど一瀉千里的に種々の法則が確定されてきて、やや会心に近いものを得ることができた。特に縮字または略字によって簡単にするものか否か、あるいは、すべき必要のないものであるか否か、あるいは、しても無効のものであるか否かの観念が決定的に把握できたような気がする。こうして定めてみた速記法則によっていろいろな文を綴ってみると、やや外国の方式に似たスタイルをもつ速記ができてきた。そうしてその線の使い方、並びに縮字または略字等の実際的価値その他についても判断がまとまり、これを確実に実際化し得るという確信もついてきた。

ちょうどそのころ、私が種々の精神的庇護を蒙っていた当時の京大学生監山本良吉先生にこの結果を発表し批評を受けたことがあったが、ある日、山本先生の紹介で大毎の岡崎鴻吉氏(後に毎日新聞主幹)が私を訪ねてこられた。その際、種々速記研究の結果を問われたが、その話の最後に、君は一体君のつくった速記で書けるのかというような話であった。そのとき私は答えて、私はむしろ自分のつくった速記方式で自分が書けないということを名誉に思う。なぜならば、これまで多くの速記方式研究者は、その創案は甚だ優秀なものであったにしても、みずからはほとんど実際的にはこれを書いてみるということはできなかった。したがって私が自分の方式で書けないということもまた決して不思議ではない。がしかし、少なくとも書けるか書けないか、実際に活用し得るものであるか否かということくらいの断定のできないような式は全然つくらない。少なくとも創案者の権威はその点にある。自作の方式の内容が実際化せられるという確信を有しないようでは、その方式の価値は全然ゼロである。私はかかる意味において自式が完全に実際的なることを断言すると言って、心ひそかに昂然としたことがあった。

思うに、かくのごとき批評は、現在の多くの既成速記者が新しい速記方式に対して必ず最初に発するところの質問の1つである。彼らは方式の内容いかんを頭で判断をするというよりも、まず実際に書かせて、もし書ければその式は優秀であるが、書けねば優秀でないというような簡単な批評をする。これは最も低能な批判の仕方である。方式の内容そのものをよく見、よく考えるならば、それが実際的のものであるか否かということをたちまちにして判定がつくはずであるにもかかわらず、そこまでは恐らく頭が働かないためか、いつも簡単な批判の方法をとる状態であって、そのために私の速記方式のごときは、多くのいわゆる既成速記者より侮辱的眼をもってみられた。これは要するに私が直接自式の応用に従事しなかったことに起因するところが多いと思うが、私の方式による速記者も多数でき、その価値を実際的に証明し得ている今日においては、昔日の私の虐げられた立場をひそかに顧みて、感慨にたえないものがある。

研究の公表

自式を最初に公に教えたのは、大正3年の6月ごろであった。当時、京都予備校長辻本氏の好意により1教室を借用することができた。そこを会場として、集まった生徒は6名、しかもその職業はまちまちで、すなわち、酒造家、官吏、歯科医の助手、学生、小学教員及び建築家といった人たちであった。

この人たちに6カ月間毎晩3時間ずつ講義した。書く練習は講義時間後30分ぐらいずつやってみたが、そのうち最も成功したのは酒造家であって、職業上速記が必要であるべきはずの人がかえって不成績であったことは、意外な感じがした。これは要するところ、自己の才能を適所に置いていないという一例ではあるまいか。(注・このときの酒造家こそ前京都市会議長富森吉次郎氏である)

しかしながら、この6人ともおのおの速記については非常に熱心であって、特にそのうち師団の軍属であった人のごときは、濃線が出ない出ないと言って余り騒ぐので、よく見るとペン先が表裏あべこべになっている。それではペン先が広がるわけはないので、逆にして、普通のペンの向け方にしなくてはいけないと言うと、それでは手になれないから早く書けぬ、到底速記はできないと言って、旧来のペンの握り方を改めることをがえんじなかったというこっけい談もある。かようにこの人は6人中最も指先の不器用な人であったが、その努力熱心は驚くべきもので、最後に最も徹底したのはこの人であった。最も不器用な者が最も長い年月をかけて、6人中ただ1人最後の勝利者となって、速記者として職業的に立ってゆくことができたということは、一般速記学習者諸君にとっては考うべきことであると思う。

その後、12〜13人の者がしきりに練習してみたが、速記の機運というものが動くところまではなかなか至らなかった。彼らはそれぞれ1〜2カ月ぐらいでやめてしまうという状態で、私は最後に、京極三条の角に約1週間寒風にさらされながら、夜6時から10時くらいまでの間に約2万枚の宣伝ビラを配付してみた。そのころは今から四−五六年(※?)も前のことで、宣伝などという言葉ははやらないときであったが、その結果として得た新入生は、わずかに1名というような哀れなありさまであった。さしもの私も世人の冷淡にあきれ悲しみ、一生涯速記などは教授すまいと思い、速記学校の看板を真っ二つにたたき割って、その決意を示したのであった。それでも私が手塩にかけた2〜3の者は、不断に練習を怠らなかったが、今考えてみると、それらの者は最も悲壮な態度で続けたことだと思う。

聞くところによれば、ピットマン式の祖として速記学史上名高い大権威者、アイザック・ピットマン氏は、みずから街頭に立って、あたかもヤシのごとく往来の人をかき集めながら速記の方法を一般に実演説明したなどのことを考えてみれば、現在までに幾多の同主義者が斯学のために涙をのみ、いかに悲惨な犠牲を払ったかということは、改めて言うまでもないことであって、この先人の苦闘に対しては、我々は満腔の感謝と敬意を払わなければならないと思う。私のごとき短才微力なるものですら、世間から受けた悲哀、苦痛は尠少ならざるものがあるのであるから、予言者が郷里に容れられないなどという言葉の一般に知られていることを思うと、斯学に志す者はますます緊褌勇躍のへそを固めなければならないと思う。

※「速記・研究と回顧」には、青字のように書かれていた。正親先生が速記学校の看板をたたき割ったのは大正8年のころだから、原稿を書いた昭和4年では10年前になる。

また昭和27年では34年前になる。

基本線について

昭和6年12月5日発行の森 卓明著「超中根式速記法」に「基本線」について下記のように書かれている。(現代表記に改めた)

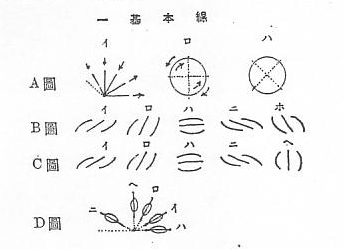

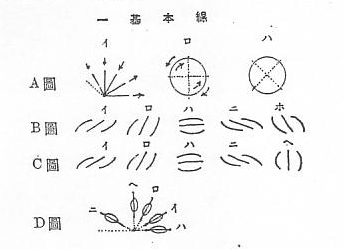

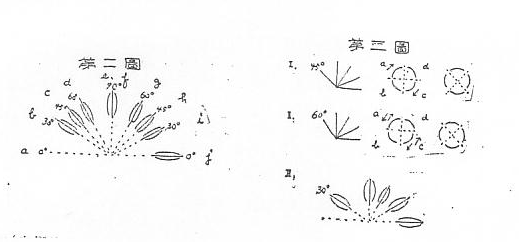

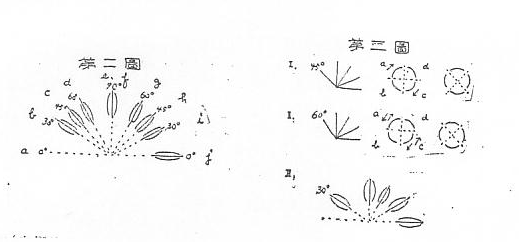

A図は原始中根式の基本線で、これはピットマン式とほぼ同じで、ただ直線の中ピットマン式は点線のような45度の線を採用しているのにこれを60度線に変更されているだけである。これは直線5線、曲線8線の13線であるが、曲線のうちロの→印の付してある線は上行、下行両様に書かれる、ゆえに実際は15線となるわけである。

B図は米国クロス式の基本線である。A図のロの上行下行両様に書かれる線はこの式ではイ30度、ロ60度と2つに分けてあるから、この線は上行下行両様に書かれると説明する必要がない。なお垂直線が廃されニの30度ホの60度すなわち右下への線が2つ取られているが、ホは当然垂直線にかわるものであろう。

私は初めてクロス式を研究しこの基本線でイロの2つに分かれていることに感心した。その結果ピットマン式の基本線図を廃してC図のような図形を制定した、その場合ニの線はやはり45度位であった。

これを中根正世氏に話したら大いに賛成され、なお右下の線は60度ないし45度より30度の方が書きよいというのでD図のような幾何図形を新に制定してこれをもって中根式の基本線と決定され今日に至ったのである。

〔第1図〕

森卓明先生の「基本線」についての反論として、中根正世先生が中根速記協会・機関誌「速記」に「基本線について」4回にわたって書かれている。

「基本線について(1)」「速記」第25号・昭和7年8月号

「基本線について(2)」「速記」第26号・昭和7年9月号

「基本線について(3)」「速記」第27号・昭和7年10月号

「基本線について(4)」「速記」第28号・昭和7年11月号

基本線について (1)

最近、某氏が現在中根式において使用しておる基本線を同氏の創定なりとして公言しておるのはもってのほかのことである。某氏のみでなく、一般に人の言行に対して攻撃的論評非難を加えることは、私としてはいかにも大人げないことであるため、一切そういうことを避け、超然として最後の目標に向って一路直進しておるわけであるが、止むなく、ここに一例を挙げ第一矢を報いることにする。

某氏は現在の基本線についてこれを私に示したとき、私が「いいな」と言ったとのことであるが、どこかでそういうおざなりのあいさつをしたことがあったとしても、現在の基本線を私が使っておるのとは全然無関係であることを明白にしておきたいと思う。これは断じて他の教示によって現在の基本線を採用したものではない。現在の基本線を採用するに至った動機は、従来基本線として最初に採用していた英国のピットマン式速記の基本線について、幾何学的に明白に証明できる不合理な点を発見したからであって、世界的大速記たるピットマン式であるだけ、それだけこの発見を私は喜んでいるのである。しかもこの事については、かつて某氏にも詳しく説明をしたことがある。殊にそのときは……今から6〜7年も前(※大正14年、昭和元年)だったかと思うが、とにかく時日は忘れてしまったが、ある日某氏から茶話会を催すので出席し、その席上何か話をするようにとの依頼を受けたので、それを快諾し約20名くらいの同志の集会において基本線についてと題して話をなし、殊にピットマン式速記の基本線が何ゆえに不合理なりやという点につき、一々黒板に図解して説明したものであって、某氏はもちろんのこと、その他列席の同志もみなそれを聞いていたのである。しかるに何ゆえ某氏はこの事実を閑却しておるのか、その真実を解するに苦しむとともに、みだりに自己の創定なりなどと公言するなど、その独断も甚だしいと思うのである。ピットマン式の基本線がどういう基本線であるか、まだ知らない人もあるだろうと思うので、次回において詳しくその説明をしようと思う。殊にピットマン式のどの線が不合理であって、何ゆえに現在の基本線を使っておるか、現在の基本線が合理的なことはピットマン式の不合理な点を指摘すればよくわかるので、この点をよく図解して説明を加え、一面には現在の基本線を採用するに至ったことが、私独自の考えであって、断じて他の教示に基づいたものでないことを明らかにし、また一面には研究者の参考に資したいと思う。

基本線について(2)

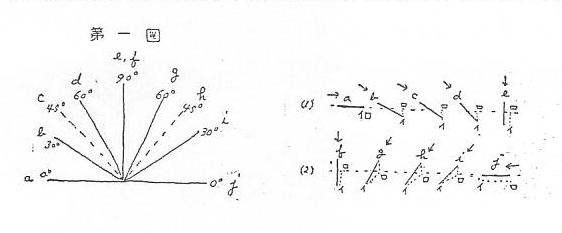

どういう基本線を用いるかということは、これは非常に大切な問題であります。そうしていろいろ大切な条件……例えば最も書きよい線を用いるとか、最もはっきりと区別のつく、紛らわしくない線を用いるとか、あるいは最も早く書ける線を用いるとか、いろいろ大切な条件が必要であるほかに、ぜひとも、その次の文字を書くのにも都合のよいものという条件をもあわせて考えていかねばならぬのであります。

今、第1図にあるA線、B線、C線、D線、及びE線の中で、どの線が最もその次の線を書くのに都合がよくて早いかといえば(1)のとおり、A線すなわち零度の線であります。また反対にその次の線を書くのに、最も書きにくい遅い線はどの線であるかといえばE線すなわち90度の線であります。それはイロの距離が短いほどその次の線を書くのに都合がよく、したがって早く書けるというわけであります。今、最初のA線を矢のしるしのとおりに書いてみるとイロの距離は零であるから、直ちにその次の線を書くことができるのであります。これに反してB線はイロの点線の距離だけ戻ってきてから、その次の文字を書かなければならぬので、その距離だけ遅くなるわけであります。C線、D線,E線、となるにしたがって、だんだんイロの距離が長くなってくるので、それだけ手間がかかることになり、その次の文字を書くのに遅くなってくるわけでありますから、もし30度の線、

45度の線、及び60度の線の中で、どの線をとるかというならば30度の線が最も早く書けるということになるわけであります。

それからF線、G線、H線、I線及びJ線の中でこれを(2)の矢のしるしのとおりに書くときに、どの線がその次の線を書くのに最も都合がよくて早く書けるかといえば、それはF線であり、また最も都合が悪くて書き方が遅くなる線はどの線であるかといえば、それはJ線だというのであります。このわけも容易に見分けがつくと思います。(つづく)

〔第2図〕

基本線について(3)

第1図のF、G、H、I、Jの各線を(2)の矢の標のとおりに書くときに、どの線がその次の線を書くのに最も都合がよいかといえばF線であり、また最も都合の悪い線はJ線であります。すなわちイとロの距離が短いほど、次の文字を書くのに都合がよくその距離の長いものほど都合が悪いということになるのであって、J線を右から左に書いて、それからまた右に戻ってきてから次の文字を書くことにするのは、いかにこの線の書き方が不都合であるかがよくわかるのであります。そこでG線、I線、J線すなわち60度の線、45度の線、30度の線を(2)のとおり上から左下に書きおろすときに、この3つの線のどの線がその次の文字を書くのに都合がよいかといえば、今、説明した理由によってG線すなわち60度の線がよいということがわかるのであります。

それから今後はこれからの同じ線を逆に書いてみるとき…(3)のとおり矢の標のつけてあるとおりに書いてみるときに、どの線がその次の文字を書くのに都合がよいかといえば今後はJ線であり、また最も都合の悪いのはF線であることがわかるのであります。すなわち、イとロの距離の短いものほど都合がよいことになるのでありますからJ線のごときはイとロの距離が零になっておるので、その次の文字を書くのに最も好都合であるわけであります。そこで、この場合、G線、H線、I線すなわち、60度の線、45度の線、30度の線の中、どの線が次の文字を書くのに都合がよいかといえば30度の線であることがわかるのであります。45度の線よりは30度の線が都合がよいということになるのであります。

以上の説明によって第1、B線、C線、D線を上から右下に書きおろすときにはB線すなわち30度の線が次の文字を書くのに最も都合のよいこと。第2、G線、H線、I線を左下に書きおろすときにはH線すなわち60度の線が最もよく、第3、G線、H線、I線を下から右上に書き上げるときにはI線すなわち30度の線が最もよいことがわかるのであります。(つづく)

〔第3図〕

基本線について(4)

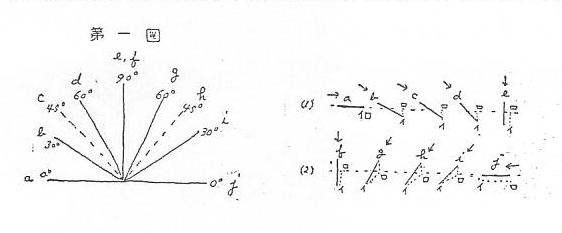

前号までの説明によって第2図におけるB線(30度)、C線(45度)、D線(60度)の直線を左上から右下に書きおろしたときにはB線(30度)が最も都合のよいこと、及びG線(60度)、B線(45度)、I線(30度)の直線を右上から左下に書きおろしたときにはG線(60度)、左下から右下に書き上げたときにはI線(30度)が最も都合のよいことについては十分に了解せられたことと思いますが、今度は直線の場合ではなく、曲線の場合においても同様のことが認められるのであります。すなわち第2図においてB(30度)の曲線、

C(45度)の曲線、D(60度)曲線を左上から右下に書きおろしたときはB(30度)の曲線が最も都合がよく、またG(60度)、H(45度)、I(30度)の3曲線を右上から左下に書きおろしたときにはG(60度)の曲線が都合がよく、その反対に左下から右上に書き上げたときにはI(30度)の曲線が都合がよいということが、直線の場合と同じような理由によって十分に証明することができるのであります。

今、これらの基礎の上に立って、かの世界的大速記たるピットマン式速記の基本線を調べてみると、そこには明白に不得策だと思われる点を見出すことができるのであります。すなわち第3図において(1)はピットマン式の基本線でありますが、まず直線の場合においては45度の線を左上から右下に書きおろしております。それから曲線の場合においては円輪を四つに切り、この中、A、B、C、Dの各曲線はいずれも45度の曲線でありますが、これをB線とD線とは左上から右下に書きおろすし、A線は左下から右上に書き上げ、

C線は右上から左下に書きおろすことになっておるのであります。次に初期中根式においては(第3図2)さらにA線とC線の曲線を上下両様に書くことにしたのでありますが、これらの基本線を現在(第3図)のように変更したことについては以上の説明で了解せられたことと思います。

〔第4図〕

※この「基本線について」の論争は、その後、どのように決着がついたかは不明である。これは、各人の解釈に任せたいと思う。

日本速記方式発達史

武部良明

中根式の発表

単画派は、武田式以来、新たな発表もなく久しく沈黙を守り続けてきた。しかしその原理において根本的な改革案を持つこの一派が、単に普及に努力しなかっただけで葬り去られるはずはない。その後約10年、ついに当時京都帝国大学理工科の1年生中根正親の研究がその興隆を促すに至った。中根式というのがこれであり、大正3年5月10日、大阪毎日新聞によって初めて紹介をされている。いわく「同人は目今日本に行わるる各様式の速記術を研究し、なお改良の余地ありと認め、西洋速記術の祖ピットマン式を日本風に応用することを案出し」たものである。ゆえにこれも武田式と同じくPitman式に基づいていることに注意しなければならない。そうして「この中根式速記術は先年武田千代三郎が発明せる単画式に一歩を進め、かつ多大の改良を加えしもの」であった。

同年8月、聖護院予備学校の一部を借り京都速記学校を設立し、早速その普及に取りかかる、その50音表は「最後の方式が決定するまでにはほとんど17回基本線を取りかえた」(速記研究第3号「中根式速記法の創案まで」)のであって、その過程について私たちはつまびらかではないが、いよいよ発表されたのは第28図のごとくなっている。「50音をいかに取り扱うべきかそのおのおのに当てるべき線の適否いかんということが最初に頭に起こってくる。普通50音に特殊の線を配付しただけでもって新しき式ができたというような気でいる人があるかもしれないが、しかしただ単に50音を制定するということは比較的易々たることであって、もしこれを理論的に最も適当なるものを採用しようとする場合にはよほどの苦心を要するということは余の特に味わった点である」そうして「拙式の綴字体が最もピットマン式に近似するを得たるはいささか余の誇りとするところである」というのである。

私たちはこの基本文字を見てどう感じなければならないだろうか。「中根式速記法講解」に上げた15カ条の特徴の中、その第3条は基本文字に関している、いわく「50音図本画の特殊選定(特にサ行ハ行タ行)」と。しかしタ行に右下行線を用いることは既に田鎖の新式に採用され、サ行に右下行曲線を使用することも、その一部は既にガントレット式〔ス〕にあらわれている。ハ行の直立線化といえども、これまで拗短音にしばしばその例を見るところで、ただそれらを整理したにすぎない。採用した直線が30度を単位として進んでいることも、右下行線についてのみ従来の方式に一歩を進めたものである、後に中根正世に至り、曲線も30度単位で進むようになって始めて、その基本線に特徴を持つようになったのである。

その50音表の構成はア列文字を基礎とし、ア列×2=オ列 イ列×2=エ列 ア列の反対=(ア行及び濁音を有する行でア列が曲線のものの)イ列、ア列を立てる=(濁音を有する行で直線のものの)イ列 ア列の濃化=(その他の)イ列 オ列+中部正側加点=ウ列(例外 フクツユ)

今これを武田式と比較すれば次のようになっている。

類似点 1.速記文字 カテナニマミヤ

2.構成原理 ア列が基礎、イ列=ア列の方変または濃化

ウ列=オ列+正側加点

差異点 1.基 本 線

2.長 短 4種(武田)と2種(中根)

3.速記文字 上記以外、特にア行サ行ハ行ラ行の問題

4.構成原理 ア列×2=エ列(武田) イ列×2=エ列(中根)

ア列÷2=オ列(武田) ア列×2=オ列(中根)

基本文字として長短の区別を2種にとどめたところに中根式の進歩があるとはいうものの、これは極めて困難な仕事で、中根の私案の中には長短3種また4種の案も皆無とは断言できない。いずれにしても、私たちはこれを見て武田式と一脈相通ずるものを禁じ得ないわけである。

しかしながら私たちは、また熊崎式の想起も怠ってはいけない。すなわち、ア列×2=オ列 イ列×2=エ列 の法則のもとに、〔カ〕〔コ〕〔ナ〕〔ノ〕〔マ〕〔モ〕〔ヤ〕〔ヨ〕など、その基本文字における同形も決して武田式に劣らない。否むしろ結果から見れば、単画化という武田千代三郎の理想を熊崎式に当てはめたと言っても過言ではなかろう、イ列の小円と濃線化との等位も、田鎖系において拗短音の成長にその例を見出している。さらに熊崎式との関係は、拗短音にカギを使用したことをあわせ考えるとき、一層身にしみてこないだろうか。実は中根が速記に志した動機として上記「速記研究」第3号に載せたところによると、中根が初めて速記というものを知ったのは当時の京大嘱託速記者松川梅賢の助手を務めたときで、その後「自己の窮境を救うためにみずから速記の技術方面の練習をやり始めた」のが熊崎式だったのである。ところが「なかなか1年や2年でいきそうにもない、のみならずある速記理論のごときは空理に終わり実現不可能のごときものすら発見した……しまいには式全体に対する不信任を感じ出した」のが新方式案出の動機である。

ゆえに中根式がその基本文字において熊崎式の要素を含んでいるのも何ら不思議ではない。

私たちがこの50音表を見て特に注目しなければならないのは、言いかえればこの50音表の最も大きな特色は、むしろその母音文字である。林甕臣(※みかおみ)によってしばらく続けられた「母音文字を他の文字と同じくStrokeにする」という試みは、ここに再び別な姿で実現されたのである。そもそも日本語においては、単音が直接の単位ではなく、音節がその基礎である。等しく1音節たる以上は、線的にも同等の資格を持たせる、かくあって初めて、日本語の音韻組織に再検討を加えたことになる。そうしてこの1音節1画化こそ中根式の縮字法に多大の影響を与えたわけである。このように対等の資格を与えたればこそかの有名な「インツクキ法」も、あの見事な一貫した方法によって貫くを得た、しかもそこに私たちは単画派として大発展の基礎を感取することができるのである。

大正4年9月、中根正世は兄正親を継ぎ、専らその完成普及に着手する、武田によって初めてそののろしを上げた単画派は、冬眠約10カ年、再び倍旧の力をもってその優秀なる理論のもと、複画派に向かって戦いを挑んでいくのである。

単画派の発展

単画派には、これを完全に否定しさじを投げて折衷派へと走った川口渉の出現にもかかわらず、依然としてその理想の実現に努力を続けてきた。単画派はこれら真に単画を愛し育てる人々によって、次第に成長を遂げていくのである。

(中略)

中根式の方は、まず森卓明によって昭和4年超中根式の一部が公開される、その基本文字は第45図のごとくで、原始中根式との極端な変化は認められず、専ら基本線の変更にとどまっている。もっとも森みずから「超中根式速記者養成講座」で「現在の本式の基本線は、原始中根式基本線がほぼピットマン英語速記法の基本線に類似していたのを中根正世氏が、米国のクロス式の基本線の大部分と合致したものに改定して今日に至っている」と。Cross式の基本文字は第46図のごとくで、「私は初めてクロス式を研究し……これを中根正世氏に話したら大いに賛成され」たからではあるが、昭和2年に印刷された直系の中根式「通俗中根式速記法」もこれと同じ基本文字を採用している。森も「この50音図に対しては非常な敬意を払い、永久に変更しないということが何より我々学徒の義務であらねばならぬ……願わくば今後とても多少の不便はあっても永久に改変せられざらむことを、これ創案者に対する何よりの記念碑であり謝恩塔である」(超中根式速記法)と言明しその忠誠を誓っている。つまり超中根式の特徴はその基本文字には存ぜず、専ら後章で扱う縮字法に関する研究と見なければならない。

(中略)

しかしながら単画派の中で最も勢力を有しているのは、相変わらず中根式である。国字常弘はこれを否定し1人で新方式を案出してしまった、これに対して森山波三は自己の方式を成長させたのである。中根式を成長させ、もってその短を補うことこそ中根系の取るべき道ではなかろうか。濃淡の区別は、国字も言っているごとく、可能である。初歩のうちから癖をつければ必ずできる、結局中根式のおくれているのはウ列の加点線ではなかろうか。森も正式なものとしては中根式に則ったが速記研究第95号(昭7.8)においては「いつまでも不便を忍びつつ旧式の道具を使っていることは考えものであるから、どこまでも速記文字は速記する道具であるという見地に立って実用に即して徐々に改変を加え徐々に覚えやすく書きやすくその方式の簡単にして実用上最も適するようにしていくということは何式を奉ずるものであるというイデオロギーにとらわれざる限りこれは吾人の常に心しておくべきことであると思う」と言い、1つの試案として第51図のような半円形を上げたこともある(ウ列改良案及びワ字改良案)。超中根式を学んだ浜田喜一も、昭和8年速記研究第100号に試案として第52図のような長い線(ア列の3倍)を用いたのである。

しかし一方において実務に従事する中根式の速記者は、決してこんなことで満足できるはずがない、そのためにおのおの自己流の改変を平気で行うようになる。私たちはその代表として、比較的完備した土田式を取り扱ってみよう。土田利雄は中根式の速記者として衆議院に働き、ついにその成長を一段落つけて昭和9年「土田式速記法」と自己の名を冠した1人である。(第53図)土田はその序にいわく「本式は昭和5年より3カ年にわたって中根式速記法を研究したる著者が、実地経験の結果該式の不完全にして実用に適せざるを認め、これに大改変を加えてでき上がったものである」と。

さらに土田は中根式に鋭い反省のメスを加える、「しかし該式があれだけの宣伝に値するものであるか否か実際上の経験からこれに批評を加えてみたい」と断り、「第1は中根式は最も簡単だと宣伝していることである、しかし著者は実際を見てこの言を素直には受け入れられないのである……なるほどある部分は簡単なる箇所も確かにある、しかし一方簡単どころか甚だ運筆不自然にして冗長に流れた箇所も甚だ多いことを発見するであろう。そして全体としてみたときに、複雑さにおいて他式とほとんど相違がないのである……これは中根式の1〜2の特徴に余りにうぬぼれ過ぎた結果である……その少しばかりの特徴に陶酔しすぎたために、他の方面の進歩 −ひいて全方式としての進歩がとまってしまったのである」「第2には中根式をもって実社会に働いている速記者が多数にあるということをもって宣伝のよりどころとしているのであるが、現在の実情を見るに、実際に活躍しているいわゆる中根式速記者はほとんどすべて中根式に多大の修正を加えているのであって、その実質を見たならば、中根式とは非常に懸隔のあることを発見するのである、この事実はそもそも何を物語るか、これは中根式が不完全な式であるという速記界一般の定評を裏書きするだけである。」

そこで土田はこれに大成長を断行した、その改良したる主なる点として上げた9つの中、

基本文字に関するものは第3で「基本文字の長さ及び角度を改め、濃淡の区別をなくしたこと」になる。その構成は ア列×2=オ列 イ列×2=エ列 は全く中根式のままにとどめ、濃淡を廃したため〔チ〕及び〔ノ〕が例外となっている、さらにウ列の加点線や濃線の補いとして最大線を活用し、もって〔ウ〕〔ネ〕〔ユ〕〔レ〕〔ワ〕などに当て、後で説明する酒井式によって初めて用いられた楕円的な基本文字を〔ス〕〔リ〕〔レ〕に当て、大川式の〔ヌ〕〔ム〕に当て、中でも頻出度の低い〔ミ〕〔メ〕に加線を施していった。これこそ中根式が実務家に用いられている一成長の形式にほかならないのである。

要するに単画派は机上の夢に終わらなかった、多くの迫害を受けながら、その道を守り通せ、進み続け、ついに新たな光明を見出したのである。しかし単画派の目標は決して単画文字の完成にとどまってはならない、結局それはSign の運用により複画文字を2字として扱うところに存するのではなかろうか。そうしてもしこの複画2字形が完成したならば、そのときこそ明治以来の複画派に終止符を打つのではなかろうか。単画派の人々はなお奮戦力闘さらに高次の目的に向かってその努力を怠らない、後章で扱う森の逆記順記は複画2字化の第一歩である、森山の融合は単画2字化さえも暗示しているのである。

拗音符号の発展

武田式の拗音文字は多少改定され大正3年発表の中根式に継承された。 ア列+大カギ(逆記)=ヤ列 イ列+内部加点大カギ(逆記)=ユ列(キュ、シュ、チュは例外) エ列+内部加点大カギ(逆記)=ヨ列(キョ、ショ、チョ、リョは例外)しこうしてこの大カギを用いるということは明らかに田鎖系であり、ここにも中根式が純粋の武田系とは言い得ない理由が存している。

さて武田式のユ列ヨ列を見るときには、〔(CV)+y〕又は〔v+(CV)〕の形であり、

対応する直音文字に単に拗音符を加えただけである。これは立派な子系拗音文字で、この行き方で中根式の方法を整理し、大正10年大川式の発表となった。

(後略)

※日本語拗短音を示すための式である。C=父音 V=母音 Y=拗音符

同列縮字法の発展

(前略)

森卓明も「和語を巧みに完全に書写し得られぬうらみを抱いたので、何らか秩序ある縮字原理の妙案を」と常々考慮していた。「ところが昭和3年になって『同列音の縮字』を和語縮字方式の基本にしてみようと思いついた、折りもよく昭和4年春、高橋鉄雄の『複字記号』について直接高橋の案を拝承するに及んで私のかねての腹案が正鵠を得たものであることを自認し、かつ高橋より多大の暗示と刺激を受け、ついに一瀉千里、その腹案をまとめ上げた」(超中根式速記者養成講座)のが、昭和4年8月に単行本「和語縮字法」として発表され、次いで同年12月には、前記高橋の案も単行本「複音速記字法」として公表されることになったのである。

森の和語縮字法というのは、日本語における母音調和の原理に基づき、和語に同列音の重複が多いことを利用しようとしたのである。この点こそ、初期に行われた同列縮字法が全く速記文字の形の上からの考案だったのに反し、日本語の音韻組織にその根拠を置いたところに、前記高橋の案とともに、1つの科学的な進歩を示すのである。森が「日本語にかくも多数に存在する同母音の縮字法がなにゆえ今まで講ぜられなかったか、一たんここに気がついてみれば全く不思議なようなことである」と言ったのこそ、正しく速記方式研究者の眼に映じた偽らざる国語観の一部であった。しこうして森は中根式の従来の書き方と抵触しないように上段を使用することとし、各行に当たる父音符号というものを定め、それらを前字に逆記することによって前字と同列のその父音を有する文字の縮字とし、もってこの同列縮字法を完成したのである。

要するに父音符号は〔C+v+C′+v〕という場合のC′を表示することになるが、基本文字が単画派ならば、この〔C+v〕は短なる1本のStrokeであり、これに〔C′〕をSign として逆記すれば、Sign+Stroke の形において2音をあらわすことになる。この場合の Stroke として中根式基本文字をそのまま使用し、父音符号としては「一方中根式を基礎としている以上基本中根式と矛盾または全然無関係なものは記憶応用ともに困難である」というところから同式の「インツクキ法」(次章参照)の応用範囲の拡大とした。

すなわち、カ行……小カギ(クの逆記形)サ行……大円(スの順記形)タ行……有尾小円(チの逆記形)ナ行……小円(ンの逆記形)ハ行……逆大カギ(特定)マ行……逆小カギ(特定)ヤ行……大カギ(ヤ列拗短音の符号)と当て、ラ行は表象法によって短線3/2長線は2/3倍、ということに定め、すべて上段を使用することにしたのである。

この森の行き方に段を廃したのは、「三段法の撤廃」を標榜した土田で、昭和9年発表の土田の案「土田式速記法」は次のようになっている。すなわち、カ行(小丸カギ)サ行(大円)タ行(小楕円)ナ行(小円)ヤ行(大カギ)ワ行(逆大カギ)の諸父音符号はそれぞれ直線の負側、曲線の外側に逆記することによって他の縮字法との抵触を避け、マ行は右上向右巻小楕円または左下向左巻小楕円、バ行は有カギ大カギとしている。また中間においては、カ行……後部接触 サ行……逆大円 タ行……大空間 ナ行……逆小円 マ行……逆小楕円 ヤ行……大カギ ワ行……逆小カギ バ行……逆有カギ大カギ という変形をも併用し、もって他の縮字法との混同を避けている。

(中略)

森は「もしもこの原理を絶対自由の見地から応用すれば新速記方式として現存のものより数等優秀な方式の立案可能なることを確信する」という。

(後略)

尾音縮字法の発生

(前略)

中根正親による尾音の再認識とともについに大正3年、「インツクキ法」として発表され、

ここに一貫された尾音縮字法が行われるようになるのである。中根は「法則をつくることは甚だ簡単であるかもしれないが、その法則の中最も価値ある法則を少なくつくるということは比較的困難である、速記法則としての価値は法則の数が少なくしてその結果が偉大であるという点に存している」(「速記研究」第3号)という主義のもとに、「2音よりなる漢字の語尾はインツ(チ)クキなり」という結論を利用することになった。「それゆえ余は第1に1音の漢字を最も簡単にし、次に漢字の2音のものを最簡にしなければならぬと決心したが、1音の場合は単画が一番簡単であるとした」(中根式速記法講解)これ中根が単画基本文字を採用した一理由である。「しこうして2音の場合には逆記法を用いたのである」

これが有名な「インツクキ法」となってあらわれたことになる。

中根は尾音の逆記形として、イ……大円 ン……小円 ツ……頭部小点 チ……有尾小円 ク……小カギ キ……有尾大円 を採用し、もってガントレット式における「チクシ法」の内容的拡張を行ったが、さらに今までいろいろの書き方が加点及び連綴の両者を併有したように中根もこれに加点法を併用した。中根は「ピットマン式における方式等が多少参考になったとはいえ、……ただ線の連綴についての注意あるいは線と線との省略の方式等が多少参考になったにすぎないくらいである」(「速記研究」第3号)とは言うものの、

この加点インツクキ法が、Pitman式における加点母音にヒントを得たものであることはうなずけそうである。かくして、イ……極小線平行 ン……小点 ツチ……極小線垂直(「語尾に『チ』を持つ漢字はまた必ず『ツ』の語尾の2音を伴っている」) ク……外向小半円 キ……内向小半円という加点形が、中部加点の形で用いられた。もっともこの方は余り活用されなかったようである。

速記界において尾音の存在を認識し、もってその縮字を企てた人が先に述べた林甕臣であってみれば、私たちはこれをもってあえて中根の「発見」とは認めがたい。けれども、林甕臣以後の創案者がこの点に関して行った縮字を漢字音に結びつけて説かなかったことを思えば、1つの法則としての漢字音の縮字という意味において、これが中根によって始められたものとしても過言ではないだろう。とにかくこの「インツクキ法」こそ、日本語速記方式における尾音解決の波に乗ってあらわれた組織ある有効な縮字法の嚆矢となるものであった。

尾音縮字の問題

さて、尾音の活用を効果的ならしめた点において、中根式の「インツクキ法」が当時の速記界を刺激することが大きかったのは言うまでもない。安田勝蔵が言っているごとく「中にはインツクキ法というのをインチキ法などとごろを合わせて中傷を試みた者もあったけれども、この発見が確かに我が速記法進歩の上に寄与貢献せしことは速記史上没すべからざる功績の1つとして数えることができる」(日本速記法上における漢字音とその略字法則の研究)わけである。

(後略)

尾音縮字法の発展

(前略)

中根式発表当時のような逆記形はその後どうなったかというと、中根正世に継がれてからは、〔ツ〕の単群の最初に来た形(逆記されるので2音目に当たる)が小楕円に改められ、また〔ク〕の小カギが小角カギに変更された(通俗中根式速記法)。一方において森卓明は〔ツ〕について小楕円形を用いたが〔ク〕はもとどおりとし、新たに ヤ列文字+ク をア列文字に大楕円(逆記)であらわすことにした(超中根式速記法)かくのごとく幾多の改良が施された中に、9年土田利雄は、これらの符号が余りにも形式化され、そのために誤読の少なくないことを指摘して改変するところとなり、〔イ〕〔ン〕〔ツ〕はそのまま受け継いだが、単群の頭に書かねばならない〔チ〕〔ク〕〔キ〕の符号を廃して基本文字によることとし(ただしア列につく〔ク〕には小カギが用いられた)それ以外では チ……中後部分離 ク……小角カギ キ……逆有尾小楕円または逆内尾大円 とし、拗音+ク には種々の例外も設けられているのである。

(後略)

ラ行縮字の問題

さて、ラ行文字の取り扱いについては、その後どのような書き方が行われたかというと、

明治32年ガントレット式は、「同行エ列+タ」として小楕円(順記)の形を使用したが、この小楕円のついた文字を上段に書くと、それに「ル」の付加を示した。例えば〔タテタ〕という形をそのまま上段へ持っていくと、これを〔タテタル〕と読むわけになる。すなわちごく一部ではあるけれども、かくしてラ行の表示に段の使用が始められるのであった。そうして大正3年中根正親に継がれて「ラ行省略法」となり、下段の使用となって一般化される、例えば〔ナ〕を下段に書くと、これを「ナル」と読むわけである。

しかしこの書き方は次第に制限されることになり、主として助動詞代名詞の一部にとどまって中根正世の「ラ行省略」(通俗中根式速記法)森卓明の「ラ行縮字」(超中根式速記法)などに継がれた。

(中略)

森も「超中根式速記法」で言っているごとく「ラ行音を省略して書かないがそれは下段という位置によってあらわされているので略字というよりも縮字というべきだと思」われるけれども、ただこのように特定の単語に限ったならば、何もわざわざ下段を使用する必要はないはずである。「3段法の撤廃」を断行した土田利雄は、特定の単語に限り、中段に基本文字を単独に書くことによって、その次にラ行文字のあることを示すようになった。

(後略)

その後の助詞表示法

(前略)

ここに新しい行き方を採用したのは大正3年中根正親で、大体に密着のSign形をもって次のごとき形を発表した。

「ニ」……小カギ 「バ」……小円(「ハ」……有尾小円) 「ヲ」……小楕円

「モ」……有尾小楕円 「ノ」……大カギ 「ガ」……大円 「カ」……有尾大円

「デ」……大楕円 「テ」……有尾大楕円 「ヘ」……縦または横の極小線

「ト」……右上行極小線 「タ」……右下行極小線

これが、そののち、一部の改変を得て中根正世に継がれ、さらに整理されて森卓明に襲われている。しかしながらこれらのSign 形は、中根式のごとく逆記記号を利用した方式において初めて線尾に用いられるのであって、複画派のごとく線尾に既にSignのついている方式には使用できない。またたとい単画派でも、順記記号を用いている方式にあってはその使用が極めて困難になってくる。

(後略)

略韻の研究

私たちが日本語を話しているとき、それは規範的な音韻をすべて実現しようとしているのではない。一般には、言語の理解に差し支えない限り、それぞれの条件のもとに許された動揺範囲において、なるべく労力の省けるような形で発音される。そこで「マス」というときには〔mas〕とだけ発音されて最後の〔u〕が落ちる、「知らぬ」が〔siran〕となる。

もちろん普通には必ずしもできるだけ省略された発音法をとるとは限らないが、もっと積極的に考えて、他と混同しない限りそのような省略が許されるとすれば、速記文字の方でも、他と混同しない限りその文字の要素の省略が許されるはずだと考えられる。

この問題は、日本語速記方式の極めて初期の時代から注目されていた。

(中略)

森卓明も「和語縮字法」の一部として「同行縮字法」の書き方を「異列縮字法」に及ぼした。それは同列縮字用の父音符号を単に父音のみ、すなわち行のみをあらわす形に転用し、必要に応じてアオ列は後部正側、イエ列は後部負側、ウ列は中部負側に加点することによってそれぞれの母音までも示すことにし、一般にはこの加点も省くという書き方になっている。すなわち「超中根式速記法」によると、

(イ)第3音目以下は同列でなくても、父音符号を付して縮字することができる。

(ロ)最も頻繁に用いる言葉は第2音が同列でなくてもこの法によって縮字することが できる。

(ハ)ラ行はおおむねその例に拘泥すせずに一般に縮字することができる。

というものであり、かくして略韻法が断行されたわけである。理論の発表にとどまったけれど、中根正世の「万能縮字法」というのも、結局これと同じ行き方をねらったものになる(中根式速記)。

(後略)

略音の研究

略韻法は各音節の有する母音符号または父音符号のいずれかを略していくのが一般的であったが、これが省略という方面にさらに一歩進めると、音節全部を略すというところに発展する。かくして略韻法は略音法への可能性をも証したことになるのである。

(中略)

法則的な略音法はずっとおくれ、大正3年中根正親の方式に採用された案から始まったのではないかと考えられる。

中根式が発表当時において「加点インツクキ法」という書き方を持っていたことは前に述べたが、中根正親の行った「加点略法」というのは、このインツクキ加点に対する省略を意味するものであった。詳しく言うと、2字4音よりなる漢語の第4音目に当たる加点を省略し、第2音目の加点を第1音をあらわす基礎文字の負側で第3音をあらわす基礎文字との連綴点に近く加える書き方で、結果から見るとその2字4音の漢語は第3音まで正確にあらわされ、第4音に当たる尾音が省略という形になっている。しかしながらこの尾音の省略というのは、尾音そのものの有する種々の音韻的条件によってその融通性が著しく束縛され、したがってほとんど略韻法と同じような効果を持つことになるのである。

(中略)

昭和12年中根正世の発表した「加点インツクキ法」(中根式速記)はこれを別の方面から研究したことになるのである。それはまず1本のStrokeに対して6個の加点位置を設けて次のようにこれを尾音に配当する。

そうしてこの加点位置に、前に述べたインツクキ加点符号をくわえることによって2字4音の漢語を書きあらわす方法で、

第1音……基本文字

第2音……その基本文字に対する加点位置

第3音……省略

第4音……第2音の位置に加えられたインツクキ加点符号

という形をもって表示することになる。そうして「とにかく、この書き方は第3音目が不明であるから前後の文意によって判読するのでありますが、平素よく使いなれた言葉に応用するのでありますから……たやすく活用ができるはずであります」という。いずれにしても尾音の有する音韻的束縛が、この略韻法を一層有効にしていることは争われないと思われる。

以上のごとく漢語が対象にされた略韻法は、当然和語にも行われてよくはなかろうか。

(中略)

法則的な発表をしたのは大正3年の中根正親で、同式の「特殊略法」というのがこれである。それは語の主要音のみを書く略音法その略した標として、Strokeの連綴に際し小カギを挟んでいく書き方になる。したがって結果としては「今さら」が〔イサ〕「近ごろ」が〔チゴ〕とあらわされる頭中法の形をとり、「これは甚だ有効な書き方であって、種々他方面に応用して、その威力を発揮する」のである。

(中略)

中根式でも和語のみにとどまったわけではなく、同式の昭和2年版「通俗中根式速記法」には「中間小カギ」の名のもとに「株式会社」を〔カガ〕と書き出し、進んで「国務大臣」を〔コダ〕と書くようになっている。超中根式はここでとどまっているけれども、中根正世は後に「特殊交差法」「特殊平行法」というのをつくり、四字熟語の方はそれぞれの頭音を大交差または大平行によってあらわすようになっていった。こうなると和語の方では句に対してもこのような書き方が利用され出し、中根式には「一日も早く」を〔イハ〕「言うまでもなく」を〔イナ〕(今日では両字を結び目で連綴している)と書く形まで生ずるようになってきた。

かくしてこの種の略音法は、和語漢語の両者に及び、四音和語から多音和語へ、そうして一方は四字漢語にまで発展していくことになる。今までこの種の書き方を有しなかった方式にあっても、少なくとも四字漢語にはこれを利用する方式があらわれた。

(後略)

略記の研究

さて「これは略字だぞ」という印をわざわざ加えなくても、その略記した形を普通の形と区別するいろいろな方法が考えられる。

(中略)

大正3年中根正親は、中根式の特徴として示した15カ条の1つに「第一種線及び第四種線の活用」ということを上げている。この「四種線」というのは「最大線」と称せられ、「もの」「こと」「けれども」「しかし」など約10語がその頭音を大きく書くことによってあらわされていた。ところがこの書き方は、中根正世に継がれてからその利用範囲が次第に拡張され、「通俗中根式速記法」(昭和2年)においては「頭次法」までこれを利用し、「責任」……〔セキ〕「内閣」……〔ナイ〕「ヨーロッパ」……〔ヨウ〕などは、次音が頭音の最大線に逆記されている。

(中略)

明治38年の武田式は

同一字形の略符または単画の略符にしてこれを書くべき位置により意義を異にするものは左の準則により読破するを得べし。すなわち上線には あ う お の音を含ましめ、下線には い え の音を含ましむ(武田式速記入門)

というのであり、「間」「いまだ」は末音法により〔ダ〕と書くけれども、前者は上段、後者は下段に書くわけである。

これが中根式に来ると、助動詞的なものがその音に関係ある基本文字1字を下段に書くことによって示され、中根正世に継がれてからは、助辞的なものは下段、その他は上段に、

頭音法、末音法、などが主に用いられるようになった。いわゆる「下段略字」及び一部の「特殊上段略字」がこれである。超中根式においてこれらが多く「基本文字助詞」と名づけられて前字への連綴が許されるようになったけれども、なお「和語縮字法」の一部として次のような書き方が上げられている。

イ、最も頻繁に用うる言葉はその最初の2音だけ写して語尾は全部略することができる。

ロ、さらにより頻繁に用いられる言葉は第1音だけ写して父音符号まで省略することが できる。(超中根式速記法)

(後略)

表意の問題

大正2年田鎖綱紀「大日本早書学邦語速記術」も「加点法語尾の変化」として「動詞の法、能受の働き、正反の両面、及び時限等の区別があり、またその語種には文語と通常の口語と敬語との差別がある」といい、その活用は極めて多種にわたっているが、その加点の位置を見ると、わずかに2種で、中部が受動、尾部が能動となっているにすぎない。

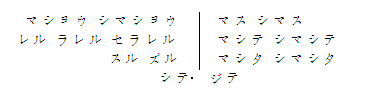

やや数の多いものとしては、この案の中根正世によって中根式に取り入れられた形があり、昭和2年の書「通俗中根式速記法」では「加点助動詞法」として次のごとく説かれている。

これが森 卓明によって超中根式(超中根式速記法)に来ると

しこうしてこれらの場合、同じ形で2種以上に読むものも、前後の関係で、文法的に定まり、文法的に語尾化もさせることができ、したがって実際に用いられた場合には、音韻的にも一定した形を示すように進んできていることは事実である。

さらに進んで、表意に位置を利用し出したのは中根正世で、その著「通俗中根式速記法」では、上段が現在、下段が過去となっている。森はこれを広げ、その著「超中根式速

(中略)

さて金山秀徴は「すべて略語略文の両記号は音読によって組織したるものなれば……異称同意等は多く訓読に存するものとす」といい、牧田虎蔵の「訓典」には上段が使用されていた。このように音読に符号を加えて訓読する行き方と、漢字を上段に書く行き方とは、

大正3年中根正親の「訓読転化法」を生むことになったのである。中根の「中根式速記法講解」には次のごとく述べられている。

幾万とある漢字が音と訓とであらわされているのであるが、音で読む場合には音数は 至って少ないが、訓の場合には音数は大変多くなりしかもそれが複雑千万で、訓の各音 間に特殊の連脈を見出すことができぬ、この不連絡きわまる数個の音をいかなる法則の もとに短縮せしめ得るか……それは最も奇抜である、すなわち「訓読は音読で書いて翻 訳の際は訓で読む」のである。例えば「甚」は「ハナハダ」と書かねばならぬときには、

音読みで「ジン」と書き、翻訳の節これを「ハナハダ」と読むのである。

中根にとってこの書き方は独創であったかもしれないが、私たちとしては、速記界の流れとしてそれ以前の事実を取り扱い、それが中根において成熟したと見るのが穏当でなければならない。私たちは、これをもって、決して「我が国最初の試み」と断ずることはできかねるのである。ただ前に取り扱った「インツクキ法」がこの書き方に大きく影響したことは認められ、したがって「インツクキ法」を一応の完成した形で有した中根式において、この「訓読転化法」が極めて有効に用いられるようになったのは言うまでもないことと考えられる。ここに初めてこの表意法にやや合理的な解決が与えられることになるのである。

(中略)

昭和2年中根正世「通俗中根式速記法」では「特殊上段略字」として、この場合に用いられる「インツクキ」符号の省略にまで進み「漢字の訓読を音読して書く上段の文字の中には、余り、しばしば出るから、特に符号を略してよいものがある」と述べている。例えば「むしろ」「例え」「決して」などは〔ネイ〕〔レイ〕〔ケツ〕と書かねばならぬところを、

さらに略記し〔ネ〕〔レ〕〔ケ〕のみによろうとするわけである。

しかしながらこの書き方は重大な欠陥を有することが指摘されるようになった。要するに、常用漢字だけを見ても同音異訓の文字が非常に多く、例えば「コウ」と音読する漢字は58字、「シ」が47字、「ショウ」が46字もある。そこであらかじめ定めておいたものだけに使用すれば誤読もないが、急ごしらえのものは、後で読めなくなるおそれを多分に含むことになるのであった。昭和6年森卓明はその著「超中根式速記法」で次のごとく述べている。

私もまた久しく不便を忍びつつこの方法を使っていた。しかし……この融通性の結果、音読使用が乱用になりがちであり、したがって重大な誤訳を来す原因となる。在来中根式速記者誤訳の8割まではこれに起因しておった。「私は試みにこのことについて伺ってみたいと思います」これをこの短縮法で書けば「シはシにこのことについてシてみたいとシます」というこっけいなことになる、しかしこれは決して笑い事ではない。

そこでその著「超中根式速記者養成講座」(昭和9年)には上段略字の(3)として字音略字を上げ「書くときの便利に引きかえて反読の際大変な誤読をなすため本式では全廃に決しているが、その面影を胎すべく、誤読のおそれなきものを2〜3を使用することにした」として、「致す」……〔チ〕「既に」……〔キ〕「承る」……〔セウ〕「無い」……〔ム〕の4字を示し、結局「これ以上に法則適用の範囲を広げないようくれぐれも注意しておく」と結んでいる。

(後略)

臨機の問題

講演の種類により、演説の題目により、そこにはその場合に限って特にしばしば用いられる単語があり得るはずである。それらの単語を簡単に書くにはどうしたらよいか、縮字法の発達しない時代には、ぜひともこれらに対して臨機に略字をつくらなければならなかった。

(中略)

昭和2年中根正世「通俗中根式速記法」は、同式の最大線をこれに流用し、「これは非常に大切なことであって、まず何という題であるから何という言葉が繰り返されるかを予想し、……最大線などを利用して、その最も簡単なる特殊な書き方を考えておくということは、甚だ賢明なるやり方である」と結んでいる。

(後略)