中根式の「ヌ」は曲線ストロークと離筆後に付される円弧中央内側ドットにより構成され、明らかに2画の画数を持つが、分類上、これも単画線に分類されているということになる。 さらにお気付きのように、 中根式の 「二、ネ」について! 「ナ、ノ」をそれぞれ「太く」というか 「濃く」書いたものが「ニ、ネ」! 普通文字のみならず速記を書く方でも、このいわゆる「濃線」 を持たない方式の方にとっては「えっ、太く濃く)書くの? どうやって? ええ?っ!?」となりそうだ。 「心持ち太く書くつもりで書く」とか言われたりするが、 実際にはそうそう太く書いたと区別できるほど明瞭に太く書けなかったりする場合が頻発する。 「ならば意味ないではないか」 となりそうだが、いわゆる 「淡線」ならぬ「濃線」 の存在は、「長さや書記方向による区別、直線か曲線かによる区別」 等により用意されたところの現実使用可能な符号を「符号サイズ=長短2類」 という制約のもとで確保する上での「必要悪ならぬ必要善」だとも認識されるわけだ。

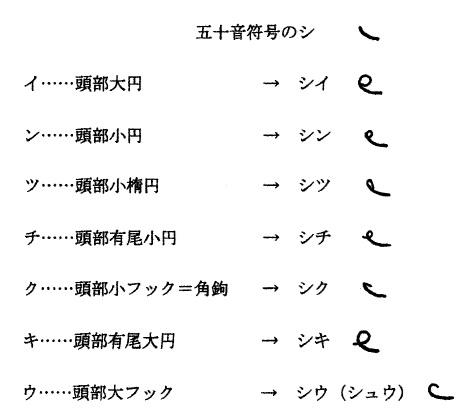

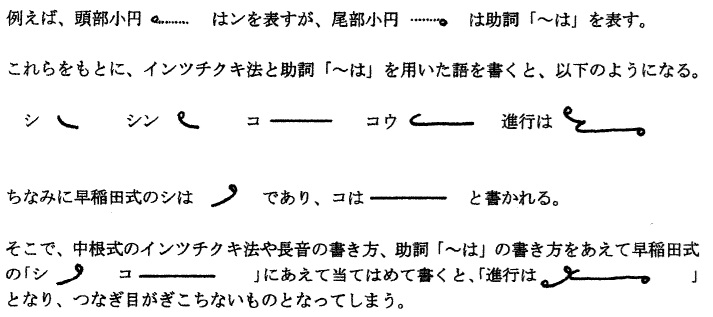

「必要善」と述べたが、 「善」 とする理由の一つが、少なくとも中根式の場合、 「縮記法」において付される 「サイン=円やフック等」の施しやすさといったことが挙げられる。 中根式の縮記法の中に「インツチクキ法」というものがある。 「イ、ン、ツ、チ、ク、キ」 というのは、 2音節の音読み漢字の末尾に来る音である。 その他、音読み漢字の末尾に来る音として「ウ、ャ、ュ、ョ」があり、「ャ、ュ、ョ」については拗短音(キャ、キュ、キョ等々)を構成する。 インツチクキ法によるサイン符号の付し方は以下のとおりで、 「シイ」は 「イシ」 初学者の方には一見ややこしく、難しく感じられるかもしれない部分でもあるが、およそこれは慣れによりどうにでもなっていく点であると思われる。 インツクキ法(ウを含む)の例

「符号頭部」に円やフックを付すインツチクキ法に対し、 中根式では助詞等を表す場合、「符号尾部」に円やフック等を付す場合がある。

もちろん早稲田式には早稲田式の理論展開があり、このような比較は意味をなさないが、単画線のみで構成される中根式の五十音基礎符号のメリットの一端を示すために例を挙げた。 |